|

||

| История |

| ТРОИЦКОЕ ПОДВОРЬЕ ПРИ СВЯТИТЕЛЕ ФИЛАРЕТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

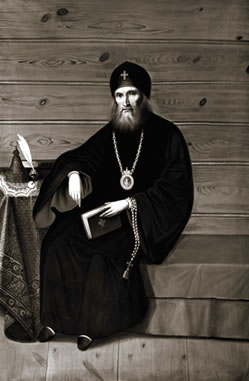

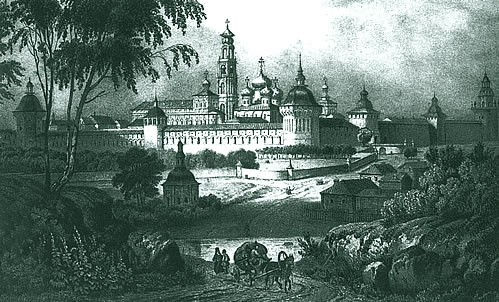

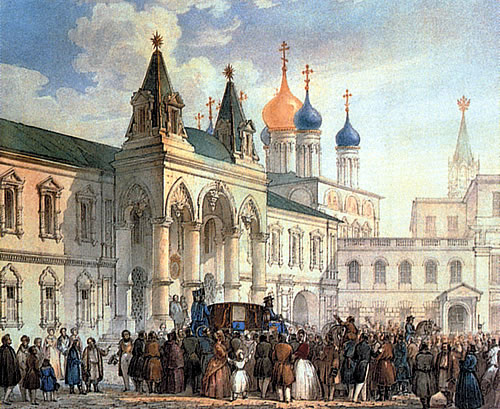

Ко времени прибытия святителя Филарета в Москву будущая резиденция его, за исключением "изменений", внесенных пожаром 1812 года, по-прежнему имела вид обширной усадьбы, расположившейся на левом берегу реки Неглинной и питаемых ею Самотечных прудов. Близ западной части ограды Подворья, над крутым берегом пруда возвышалась богато изукрашенная резным узором белокаменная Троицкая церковь. За восточной частью ограды, в нескольких сотнях метров от нее, над верхушками деревьев и крышами домов видна была увенчанная двуглавым орлом граненая вертикаль Сухаревой башни. Сад с прудом, убогонькие бревенчатые флигели, арендованные окрестными жителями огороды - тихий, укромный и очень далекий от шума "большой жизни" уголок, восстановленный после учиненного французскими войсками разорения. Поселился святитель на втором этаже бывших архимандричьих - а ныне уже архиерейских - палат. Его личные покои (их планировка и до настоящего времени сохранилась практически в неизмененном виде), небольшие, скромно обставленные, занимали восточное крыло здания. Моленная, спальня, рабочий кабинет, буфетная и гардеробная - ничего лишнего. "Простота и убожество его жилища удивляли своим несоответствием с высотою его положения. Голые деревянные стены с простыми народными седалищами в Гефсимании, старинные, простые, не обширные и не во вкусе нынешнего века убранные келии в Лавре и в Москве, сохранившие один неизменный вид едва ли не со времен митрополита Платона, и вся прочая обстановка, в высшей степени простая,- все это представлялось загадочным и труднообъяснимым для многих, знавших, что кафедра московская и Лавра Троицкая имели полную возможность без малейших затруднений уготовать своему предстоятелю и настоятелю жилище, вполне соответствующее требованиям времени и его великому положению". (10) Тут же, рядом со святительскими покоями, располагались канцелярия, две комнаты секретаря и комната келейника. Передняя, зала, гостиная и другие, наибольшие по площади помещения, предназначались для приема многочисленных посетителей. В западном крыле находилась домовая церковь. На первом этаже были устроены келии насельников Подворья (за всю историю его существования их никогда не было больше восьми человек), а также келии для приезжающей из Лавры братии, служебные помещения и канцелярия подворского эконома.

День владыки неизменно начинался утренним богослужением в домовой церкви. После утрени и обедни - чай. Затем служебные занятия, продолжавшиеся до 2 часов дня: ни одной бумаги митрополит Филарет не подписывал, не ознакомившись тщательнейшим образом с ее содержанием. В 2 часа подавали обед - очень легкий и неизысканный. "Трапеза его всегда скудная и убогая, всегда без вина. Мало рыбы, мало хлеба, мало простых земли произведений, мало воды с чаем - сие довлело к поддержанию его тела, порабощенного духом",- вспоминает в своей книге о святителе архимандрит Григорий, часто посещавший его на Подворье. (11) "После обеда час-два отдыха, а отдыхом называется чтение. После такового отдохновения - опять дела, переписка, доклады. Два дня в неделю (вторник и пятница) работа с обоими викариями, независимо от частых с ними занятий... по другим дням. Если бы возможно было исчислить время, которое употребляется им на личные и письменные сношения ... да если присовокупить к этому частое служение, соборное и домашнее, освящение церквей, приготовление проповедей, встречи царственных посетителей, испытание воспитанников академий и семинарий, посещение светских училищ и т. д., то сколько же останется досуга на успокоение от забот, на пищу, сон и редкие беседы с посетителями! Как полон его день трудов и подвигов, как коротка его ночь!" - пишет близко знавший архипастыря драматург и поэт Н. В. Сушков в своих "Записках о жизни и времени святителя Филарета, митрополита Московского". (12) "Являясь на Троицкое подворье с недельным рапортом,- вспоминал архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев; † 1901),- обыкновенно в пятницу в четвертом часу, я не каждый раз видел владыку, а когда видел, всегда заставал его в тихом одиночестве и за делом: лежа на диване в черном подряснике и скуфейке, опоясанный кушаком из белого крепа, он просматривал духовные журналы или епархиальные ведомости, делая в них разные отметки карандашом; иногда писал письмо". (13)

Современники святителя единодушно поражались его работоспособности. Ежедневные и ежечасные труды прерывались лишь для богослужений. Их митрополит Филарет никогда не пропускал. Если был здоров, служил сам, когда болел, молился в алтаре при служении заменявшего его в таких случаях подворского эконома. Казалось бы, при таком обилии дел по управлению епархией, при "таком долгом дне и такой короткой ночи", когда мог находить митрополит время еще и для приема посетителей, страждущих, "чающих исцеления", жаждущих слышать от него слово утешения и назидания, просто желающих получить от него благословение? Но время находилось (бывали случаи, когда владыка не отказывал в приеме даже в 2 часа пополуночи), и не было различия между знатными и простыми, богатыми и бедными. Приемы эти по своему характеру разделялись на официальные, посвященные решению различного рода деловых вопросов, и неофициальные - "домашние". Официальные назначались, как правило, на первую половину дня - с 9 часов утра до 2 часов пополудни. Святитель встречал посетителей в приемном покое, одетый в рясу, голову венчал белый митрополичий клобук. По заведенному порядку дважды в неделю являлись к нему викарии Московской епархии с рапортами и отчетами, еженедельно - ректоры духовных школ. Приходили с отчетами благочинные, священники - с образцами проповедей, произнесению которых митрополит Филарет, сам прекрасный проповедник, придавал всегда большое значение.

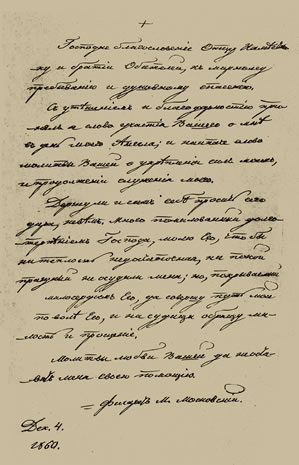

Круг посетителей его, впрочем, был весьма широк и разнообразен и отнюдь не ограничивался людьми духовного звания. Политики, ученые, писатели и поэты - кто только не навещал "природного Патриарха" на Троицком подворье! Архимандрит Григорий, приехавший поздравить митрополита с днем его небесного покровителя 1 декабря 1839 года, обнаружил, что экипажи вельмож "запрудили Троицкую улицу и площадь Подворья". (11) Не раз удостаивалась скромная митрополичья резиденция и посещения членов царской фамилии. "Сретение Великих Князей Николая и Михаила Николаевичей, пишет святитель Филарет своему близкому и дорогому другу, наместнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Антонию (Медведеву; † 1877) в письме от 9 августа 1850 года,- затрудняет меня по времени и по моей немощи... Между тем добрый князь Сергей Михайлович, вчера быв у меня, подал мне мысль, что я мог бы предложить Великим Князьям трапезу у меня, и, если нужно, предлагает своего кондитера. Вы знаете, что я невежда в делах сего рода. Напишите мне, что думаете обо всем, что теперь пишу. А о трапезе, думаю, напишите обстоятельное приказание здешнему эконому, или кого-нибудь для сего пришлите к надлежащему времени". (14) И ему же в другом письме от 7 декабря 1862 года: "В первый день декабря я получил от Их Императорских Величеств Евангелие и Крест в мою домовую церковь, которую они за несколько дней пред тем благоволили посетить". (14) Нередко случались визитеры и совсем иного рода. Так, в мае 1866 года на Подворье побывал приехавший в Москву по поручению комитета сближения Англиканской и Русско-Греческой церквей епископ, примас Шотландии лорд Морай Росс. Предметом разговора было миропомазание в Англиканской церкви, беседа продлилась несколько часов. В течение ее епископ было заметил, что боится долее утомлять Его Высокопреосвященство, но митрополит Филарет ласково возразил ему: "Мы более не увидимся: побудемте же вместе, сколько можем". "В своей брошюре о посещении России лорд-епископ так отзывается о нашем святителе: "Я полагаю, что нет в целой русской империи более уважаемого, более справедливого и вообще более любимого человека, как почтенный Филарет"". (15)

В такой оценке митрополита Филарета англиканский епископ оригинален не был - сходное впечатление возникало едва ли не у всех, кому выпадало счастье разговаривать с ним либо просто слушать его речи. Интересно замечание современного биографа святителя - почившего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева; † 1995): зачастую, явившись на прием, "посетитель вдруг испытывал какой-то, подчас прямо-таки рабский, страх и робость и даже... невольно становился перед московским владыкой на колени и кланялся ему в ноги". Архиепископ Симбирский и Сызранский Феодотий (Озеров; † 1858) в бытность в Москве по случаю коронации Александра II говорил: "Служил я в Петербурге, посещал вельмож, царей, все ничего; а когда вошел на Троицкое подворье, откуда взялась робость". А архимандрит Пимен, едва только вступил на ступеньки лестницы, ведущей в зал ожидания, почувствовал себя "ни живым, ни мертвым". Бывали, впрочем, и такие, что входили к святителю с "форсом", а после беседы с ним уходили смиренными. "Вошел павлином,- рассказывает о себе архимандрит Симеон,- а вышел вороной"". (16) Нечто подобное произошло и с пастором Юнгом, приехавшим в Россию из Нью-Йорка и в марте 1864 года посетившим митрополита. По воспоминаниям Н. В. Сушкова, самоуверенный в начале встречи пастор, прощаясь с владыкой, "смиренно опустился на колени, попросил его благословения и невольно поцеловал руку благочестивого старца". (12) Впрочем, первое чувство страха почти всегда сменялось у посетителей другими - восторга и умиления. После беседы с митрополитом человек невольно убеждался, что "под личиной властной и строгой была сокрыта добрая, нежная и любящая душа". (16)

Следует отметить, что четко разграничивались приемы официальные и неофициальные. Но это не совсем так: - четкого разграничения приемов на официальные и неофициальные владыкой не проводилось: и официальные святитель нередко превращал по собственному произволению в "домашние". В таких случаях он, как правило, ожидал гостей в служившей гостиной "долгой комнате", выходившей окнами на огороды северной части Подворья. Попадавшие сюда обычно заставали митрополита Филарета лежащим на диване и читающим духовную литературу. Некоторые удостаивались приглашения на чай или обед, которые подавались в галерее - узкой длинной комнате в северной анфиладе, сообщавшейся с "долгой" гостиной и парадным залом. И при том, что собственный стол владыки отличала граничащая с аскетизмом скромность, трапеза, подававшаяся гостям, всегда была изысканной и изобильной - святитель умел быть добрым, радушным хозяином. "Для гостей,- читаем мы в "Записках..." Н.В. Сушкова,- трапеза его всегда сытна и лакома. Мне случалось обедать у него по посвящении некоторых из викариев. Роскошь! Все, что бывает лучшего и дорогого - на блюде; вина отличнейшие, десерт великолепный. Хозяин, однако, мало из этого вкушает; ему подают его обыкновенную пищу. Угощение сопровождается стройным пением духовного хора". (12) За столом митрополит, рассказывает архимандрит Григорий, был говорлив и весел, вел "речи отборные, ясные, округленные, интересные". (11) Но, конечно, не радушие и умение вести "отборные речи" привлекало к святителю множество наиразличнейших людей, не это стяжало ему славу "природного Патриарха"... Митрополита Филарета "звали мудрым отцом, то милостивым, то грозным, смотря по тому, чем легче достигалось благо Церкви и ее членов,- отцом, доступным во всякое время дня и ночи". (17) Перечислить все случаи его помощи, милости к пасомым, благотворного влияния на их судьбы, попечения о них невозможно. Рука святителя щедро одаривала обездоленных, слово его целительным теплом врачевало скорбные души... Священник И. Шаров вспоминает, как офицер, явившийся в неурочный час на Подворье, обратился к митрополиту с просьбой дать заимообразно две тысячи рублей. Не спросив причин, имени или хотя бы места службы просителя, владыка выдал просимую сумму. Офицер вернул долг через два года, признался в растрате и в том, что спасен был владыкой от позора и смерти. (18)

"Увеличение смертности увеличило и сиротство, беспомощность и бедность; а все это как взывало к благотворительности, так и вызывало усиление ее. И Москва, благотворительная и в обыкновенное время, в рассматриваемое скорбное время (холера 1830-1831 годов) явила в этом отношении достоподражаемый пример для всех времен и городов. Пример благотворительности, как мы видели, подал сам государь император в бытность свою в Москве. Филарет также пожертвовал значительную сумму денег (1000 рублей) на устройство благотворительного учреждения при Троицкой церкви, в приходе коей состоит Троицкое подворье". (19) В 1841 году священнику Бронницкого уезда, пострадавшему от пожара и пришедшему к нему за помощью в чужой старой рясе, святитель Филарет не только помог деньгами, но и подарил собственную шерстяную рясу, сказав: "Вот тебя ряса от меня; я вижу, на тебе чужая". (20) Не менее интересный пример благотворительности святителя приводит в его жизнеописании митрополит Иоанн (Снычев). Бедный дьякон приехал в Москву хлопотать по служебным делам. По мере хождения по различным церковным инстанциям не только деньги из тощего дьяконского кошелька перетекли в карманы мздоимцев, но и дело его, в общем-то пустяковое, оказалось раздутым до чрезвычайности, стало приобретать характер "неразрешимый". Митрополит Филарет, узнав об этом, взыскал со взяточников сумму вчетверо большую той, что была выманена у дьякона, и отдал ему со словами: "Это тебе, дьякон, за твое терпение. Ступай домой и оставайся на месте, в нуждах твоих обращайся прямо ко мне". (16) Вообще как характерную черту владыка Иоанн отмечает обыкновение святителя совершенно не считать своих денег и даже не касаться до них. Финансами при нем заведовали частью Лавра, частью эконом Подворья, частью секретарь. (16) Между тем из собственных средств владыки "почти ежедневно... выдавались пособия не только в Москве, но и рассылались повсюду. Кроме единовременных пособий, выдавались еще некоторым лицам как бы ежемесячные пенсии, благодетельствовавшие сотни весьма почтенных семейств, случайно впавших в бедность". (21)

"Когда митрополит возвращался откуда-нибудь,- вспоминает Н. Гиляров-Платонов,- его большей частью дожидались уже нуждающиеся во вспоможении, и Святославский (секретарь святителя) был обыкновенным раздателем милостыни". (16) Но была и другая причина, побуждавшая людей постоянно прибегать к святителю Филарету в своих скорбях, телесных и душевных недугах - это слава замечательного молитвенника, при том, что подвиг внутреннего делания его был в полном смысле этого слова тайным.

По свидетельству архимандрита Вениамина, "почитатели митрополита Филарета любили посещать Крестовую церковь, в которой нередко служил и сам владыка. Здесь они обыкновенно говели и исповедовались и приобщались, принимая Святые Дары от самого святителя". (21) Таковых почитателей было немало. Увидев московского архипастыря, как писал архимандрит Григорий, "нельзя было не прославить Бога, дивного в рабах Своих; а потому и когда он служил, храмы наполнялись народом". (11). "Митрополит Филарет читал канон пред царскими вратами смиренно, как монах пустынный,- вспоминает он об одном из служений святителя на Сухаревском подворье,- читал ясно, но без экспрессии, монотонно, как читал бы простой неученый иеромонах. Меня это удивило. Сколько я слыхал ученых настоятелей, обыкновенно читают этот канон с выражением. Филарет ли не умел бы прочитать канон святого Андрея ораторски?" (11) "Простые", благоговейные молитвы святителя производили на людей действие удивительно сильное, благотворное. Многочисленны свидетельства о случаях явления чудесной помощи по его молитвенному предстательству, рассказы о них передавались из уст в уста, и часто звучали в трудные минуты и во дворцах вельмож, и в домах простолюдинов "заветные" слова: "На Троицкое подворье... К митрополиту Филарету..."

Вот лишь несколько примеров такого рода. "Идя однажды на Троицкое подворье, Н. Н. встретила незнакомую ей женщину, которая очень горько плакала. На вопрос о причине ее горести она отвечала, что ее муж ужасно пьет запоем и что она ходила просить о нем святых молитв митрополита Филарета, но ее не допустили до него. Сжалившись над ней, Н. Н. говорит, чтобы она в то время, как владыка поедет на служение, подошла принять благословение и сказала владыке про своего мужа и попросила молиться о нем. Обрадованная таким советом, она исполнила его при первом же случае, и что же? В скором времени муж ее совершенно избавился от запоя". "Девица А. имела обыкновение читать Псалтырь, но в одно время она как будто забыла свое правило и в продолжение нескольких дней не исполняла его. В скором времени она видит во сне, что владыка совершает Божественную литургию в церкви Троицкого подворья и по окончании оной начинает благословлять народ, но когда А. подошла для принятия его благословения, владыка спрашивает ее: "Ты читаешь Псалтирь Давида?" А., совестясь при народе открыть правду, отвечала, что читает, на что владыка говорит: "Полно, так ли?" А., удивленная прозорливостью владыки, призналась, что уже несколько дней не исполняет своего правила, тогда владыка сказал: "Ты должна читать без отлагательства каждодневно", при этом она и проснулась". "В одном дворянском семействе брат с сестрой были разного мнения о владыке: сестра очень почитала его, но брат позволял себе говорить о нем без всякого уважения. Однажды между ними зашел разговор о прозорливости владыки, и брат, нисколько не доверяя этому, вознамерился испытать оную обманом и, несмотря на просьбу сестры оставить это намерение, оставался непреклонным.

"Простудившись, Н. Н. очень сильно заболела, ее уже особоровали и ожидали кончины. В это время брат ее был на Троицком подворье, просил владыку через секретаря помолиться о болящей. Владыка прислал ей масла и святой воды, но на другой день она пожелала непременно иметь образок от владыки, посему одна из ее родственниц отправилась на Троицкое подворье. Так как владыка в этот день никого не принимал по случаю болезни, то родственница просила секретаря владыки передать ему просьбу больной. Владыка выслал для больной образок преподобного Сергия, и как только одели оный на нее, больная заснула крепким сном, продолжавшимся шесть часов. Проснувшись, она почувствовала себя гораздо лучше и вскоре выздоровела". (22) Таким образом, благодаря любви народной, которую стяжал почитавшийся многими за святого еще при жизни митрополит Филарет, постепенно Троицкое подворье, тихое и укромное, становилось в Москве местом все более известным и посещаемым. Иными словами, отблеск славы "природного Патриарха" падал и на его резиденцию... И вряд ли стоит удивляться тому, что история Подворья за период пребывания на нем святителя Филарета - по сути, не более, чем история жизни этого архипастыря, выдающаяся личность которого естественно заслонила собой образы немногочисленных подворских насельников.

Впрочем, жил на Подворье, а точнее, в непосредственной близости от него и человек, не упомянуть о котором невозможно. Речь идет о матушке митрополита - Евдокии Никитичне Дроздовой, перевезенной им в 1844 году из Коломны в Москву. Поселившись в специально купленном для нее деревянном домике за оградой Подворья, почти напротив его святых врат, Евдокия Никитишна вела жизнь уединенную, почти монашескую, часто говела и всегда приобщалась в домовой церкви митрополичьих палат. Скоро, правда, матушка занемогла, и тогда нередко можно было видеть святителя спешащим через просторный двор к ее домику. 20 марта 1853 года она скончалась. По словам Н. В. Сушкова, святитель Филарет, мирно покорный судьбам Божиим, "без рыданий принял последний вздох усопшей, без рыданий отдал последний долг отшедшей из времени в вечность. Твердо бодрствуя на молитве поминовений и погребения, обрел в душе своей силы встретить гроб на кладбище, проводить до могилы, посыпать перстию персть и кротко-сиротливо возвратиться в свою келию к обычным трудам и подвигам". (12) Между тем не так долго оставалось нести бремя своего служения на земле и самому митрополиту Филарету. Бесконечные труды, бессонные ночи до чрезвычайности ослабили его, болезни сменяли одна другую. В январе 1866 года, за год до своей смерти, святитель пишет архимандриту Антонию: "Много времени теряю в отдыхе; в пасмурный день и при огне много не могу читать, или читаю с трудом, так же и пишу. Между тем непокойный век умножает дела; происходят медленность, и может иногда быть пропущено время, благоприятное для успеха в деле и невозвратимое для сего. Тяжелы иногда дела делаемые, но еще тяжелее дела ожидающие и упрекающие за медленность...". (14)

В ночь на 17 сентября 1867 года, находясь в Лавре, митрополит Филарет чудесным образом был оповещен о приближающейся кончине. Владыке явился во сне его покойный отец и сказал: "Береги девятнадцатое число". Воспринявший это предвестие как истинное, святитель там же, в Лавре, 19 сентября приобщается Святых Таин. Вскоре он возвращается на Троицкое подворье и уже не покидает его до самой смерти. 19 октября владыка вновь приобщается Святых Таин. ...Приближается 19-й день следующего месяца, ноября. Незадолго до него святитель почувствовал себя бодрее обыкновенного и, улыбаясь, многим говорил: "Перед кончиной старые люди всегда чувствуют себя свежее и легче...". (16) На переданную ему просьбу одной почтенной дамы принять ее он ответил: "Пусть приедет, только прежде девятнадцатого числа". (24) 19-е выпало на воскресенье. Святитель в этот день сам совершил литургию в домовой церкви Подворья и служил, по свидетельствам присутствовавших, бодро и громогласно. После литургии он удалился в свои покои и принялся за дела. В половине второго часа, когда митрополит против обыкновения не вышел к обеду, его келейник иеродиакон Парфений, войдя в митрополичьи покои, увидел святителя в коридорчике, узком проходном помещении без окон рядом со спальней, как бы коленопреклоненным. Митрополит Филарет был мертв. (16) Вскоре "удар большого кремлевского колокола, раздавшийся в необычное время, возвестил жителям первопрестольной о кончине великой жизни. <...> Печальная весть быстро огласилась, и население Москвы устремилось на поклонение почившему архипастырю". (26)

"По приезде на Подворье,- пишет в своих воспоминаниях архиепископ Амвросий (Ключарев),- введен был в кабинет в Бозе почившего святителя и там я земно поклонился ему. На него (он положен был на диван) надет был подрясник из материи муар-антик, скромного "дикого" цвета, и пояс с шелковыми цветами по белому фону. Владыка казался необыкновенно мирен: вот истинный угодник Божий, столь славно и полезно потрудившийся для Православной Церкви! <...> Честное тело его перенесено мною вместе с другими в большую залу, где облачено было во все архиерейское облачение - то самое, в котором он совершал того же дня (воскресенье) последнюю Божественную литургию. <...> Панихида была совершена преосвященными викариями в присутствии генерал-губернатора, а на другой день (20-е число), по внесении тела маститого святителя в Крестовую церковь, литургия и панихида в ней отслужены соборне мною с протоиереями, иеромонахами и священниками". (13) Привезенный из Лавры архимандритом Антонием изготовленный заранее по просьбе самого митрополита Филарета кипарисный гроб был поставлен в домовой церкви Подворья. И три дня в 1 час пополудни и в 8 часов вечера совершались здесь панихиды. Ежедневно несметные толпы москвичей заполняли Подворье, оплакивая любимого святителя. А 23-го, в 10 часов утра, в присутствии всего московского духовенства, архимандритов и настоятелей ставропигиальных, московских и уездных монастырей началась Божественная литургия, совершавшаяся митрополитом Киевским и Галицким Арсением (Москвиным; † 1876) в сослужении 6 архипастырей. В полдень зазвонили колокола церкви преподобного Сергия Радонежского: Троицко-Сухаревское подворье прощалось со своим великим насельником. И еще долго воспоминание о святителе вызывало у обитателей и посетителей сего места - у кого вздох, у кого слезы, у кого тихое и радостное умиление. Гроб с усопшим в тот же день был перенесен в Алексиевский храм Чудова монастыря, а затем на девятый день после кончины святителя - в Лавру преподобного Сергия, где священноархимандрит обители и обрел место своего упокоения.

"В годовщину кончины его,- рассказывает в своей книге о святителе архимандрит Григорий,- то есть 19 ноября 1868 года, в Крестовой подворской церкви совершена мною по распоряжению Преосвященного Игнатия (Рождественского; † 1883), епископа Можайского, заупокойная литургия и панихида соборне. В ночь на это число почивший владыка, виденный мною в рясе и белом клобуке, благословил меня, а по сторонам его находились какие-то другие два иерарха, покрытые белым облаком.

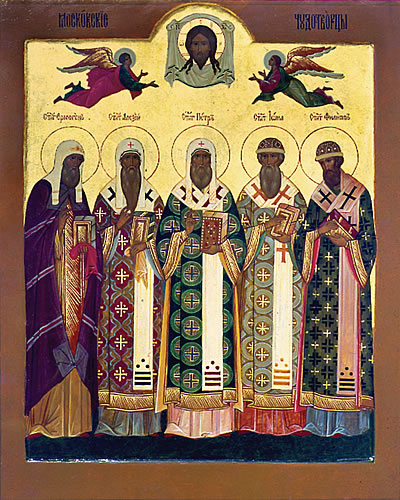

Благословение его принял я как залог Божия ко мне милосердия и как неложное знамение, что святая душа его во благих водворяется...". (11) Последующая история Подворья была бы не полна, если бы мы не упомянули тех, кто в разные годы своего земного служения посещал это место и проживал здесь. Вот имена лишь некоторых из них: святитель Игнатий (Брянчанинов; † 1867) - подвижник благочестия, автор многочисленных творений, аскет и учитель христианской жизни; священномученик Владимир (Богоявленский; † 1918) - строгий и мудрый архипастырь, пламенный проповедник, организатор духовного просвещения народа Божия, с 1898 по 1912 год занимавший московскую кафедру, первый из русских архиереев новой эпохи гонений принял мученический венец; святитель Макарий (Невский; † 1926) - ревностный миссионер, просветитель алтайского края, молитвенник и аскет, занимавший с 1912 по 1917 год московскую кафедру.

Следует отметить также, что до революции Главный дом Подворья неоднократно посещался царствующими особами: императором Александром II с супругой императрицей Марией Александровной; наследником престола Николаем Александровичем; новомучеником и исповедником Российскими мператором Николаем II; великой княгиней Елисаветой Феодоровной, преподобномученицей. В 1913 году Подворье посетил Патриарх Антиохийский Григорий, приехавший на торжества по случаю 300-летия Дома Романовых. |

| к началу |